Article vedette d’un commanditaire de l’ATC – SGDN

Par Caitlin Burley, directrice des transports, Société de gestion des déchets nucléaires; et

Ulf Stahmer, ingénieur principal des transports, Société de gestion des déchets nucléaires

En 2024, la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) a franchi une étape historique en choisissant le site d’un dépôt en couches géologiques profondes qui accueillera le combustible nucléaire irradié du Canada. La décision d’implanter un dépôt en couches géologiques profondes dans le nord-ouest de l’Ontario, avec la nation ojibwée de Wabigoon Lake (WLON) et le canton d’Ignace comme deux communautés hôtes, est le fruit de plus de 15 ans de travail avec l’industrie, le gouvernement et de nombreuses communautés impliquées dans le processus de sélection du site. Il s’agit d’une avancée significative pour le Canada, qui s’accompagne de nombreuses questions :

- Pourquoi le Canada a-t-il besoin d’un dépôt en couches géologiques profondes?

- Un dépôt en couches géologiques profondes est-il la bonne solution?

- Comment le combustible nucléaire irradié sera-t-il transporté de l’endroit où il se trouve actuellement…et où est-il stocké aujourd’hui?

- Le transport du combustible nucléaire usagé est-il sécuritaire?

Cet article présente un bref historique de la décision d’implantation de la SGDN, répond à ces questions fondamentales et décrit comment l’engagement en matière de transport a joué un rôle important dans le choix du site.

Historique du projet

La SGDN a lancé en 2010 son processus de sélection de sites basé sur le consentement des communautés. À l’origine, 22 communautés ont manifesté leur intérêt à en savoir plus sur la possibilité d’accueillir un dépôt en couches géologiques profondes. Notre processus comprenait des engagements clairs selon lesquels le plan canadien pour le combustible nucléaire irradié n’irait de l’avant que dans une région où le site répondrait à des normes de sécurité rigoureuses et où les hôtes seraient informés et disposés à le faire.

Le 28 novembre 2024, nous avons annoncé que la nation ojibwée de Wabigoon Lake (WLON) et le Canton d’Ignace ont été choisis pour accueillir le futur site de stockage en couche géologique profonde du combustible nucléaire irradié du Canada. Cette décision importante pour le Canada a été rendue possible grâce au leadership et à l’engagement actif des communautés au cours d’une décennie d’apprentissage et de réflexion sur l’avenir de leurs communautés. La sûreté du site a également été établie grâce à une évaluation rigoureuse du site et à des études techniques détaillées.

Pourquoi le Canada a-t-il besoin d’un dépôt en couches géologiques profondes?

Le combustible nucléaire irradié du Canada est actuellement stocké en surface sur les sites des réacteurs où il est produit. Le stockage sur ces sites est sécuritaire, mais il nécessite une surveillance permanente conforme à des normes canadiennes et internationales rigoureuses. Il n’a jamais été prévu qu’il s’agisse d’un stockage à long terme. Les conteneurs actuels ont une durée de vie utile d’environ 150 ans, alors que le combustible irradié reste radioactif pendant des centaines de milliers d’années. Il est impératif que le Canada développe une solution pour confiner et isoler le combustible nucléaire irradié à long terme.

Un dépôt en couches géologiques profondes est-il la bonne solution?

Sur la base de plus de 50 ans de recherche et de dialogue entre ingénieurs, scientifiques et experts de l’industrie, le consensus international est que les dépôts en couches géologiques profondes constituent la meilleure pratique de l’industrie pour la gestion à long terme du combustible nucléaire irradié. Si vous souhaitez savoir ce qui se passe dans d’autres pays, sachez que la Finlande est à l’avant-garde de la conception et de la construction de dépôts géologiques en profondeur et qu’elle en est aux dernières étapes de la construction d’une de ces installations (www.posiva.fi/en).

Où se trouve actuellement le combustible irradié, comment allez-vous le déplacer et quand?

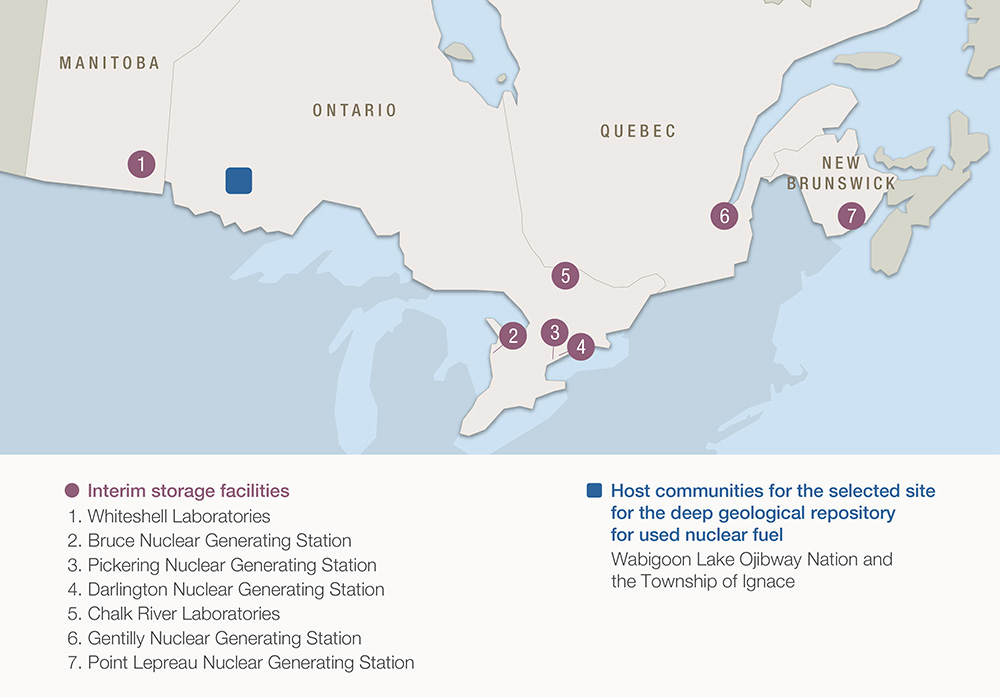

Le combustible irradié est actuellement stocké en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick (voir figure 1). La SGDN commencera à transporter le combustible nucléaire irradié lorsque le dépôt en couches géologiques profondes sera opérationnel, dans les années 2040, c’est-à-dire dans un peu moins de 20 ans. Compte tenu des longs délais de planification des transports, la SGDN a élaboré un plan préliminaire qui envisage deux systèmes:

- Un système entièrement routier;

- Un système rail-route.

Les deux systèmes s’appuieront principalement sur les infrastructures routières et/ou ferroviaires existantes. Des décisions seront prises dans les années à venir quant au système à retenir.

Le transport du combustible nucléaire usagé est-il sécuritaire?

Essentiellement, la réponse est « oui ». Le transport du combustible nucléaire irradié est rigoureusement réglementé au Canada et fait l’objet d’une surveillance minutieuse et continue. Il doit être transporté dans un emballage conçu pour résister à des conditions d’accident grave, conforme aux normes internationales établies par l’Agence internationale de l’énergie atomique et certifié par la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Une licence de transport de combustible nucléaire irradié doit être obtenue pour chaque expédition et exige des plans de sécurité et d’intervention d’urgence, y compris des évaluations des menaces. Des exigences supplémentaires en matière de formation des conducteurs, qui prennent environ 18 mois, sont également en place.

Les combustibles usagés sont transportés en toute sécurité au Canada depuis les années 1960 et le sont encore aujourd’hui en petites quantités (jusqu’à 5 expéditions par an). Notre programme de transport comprendra environ 650 expéditions par an. Bien qu’il s’agisse d’une augmentation significative, soulignons qu’elle correspond au volume de transport de matières hautement radioactives sur nos routes aujourd’hui. Par exemple, environ 30 000 expéditions de matières radioactives de forte activité (colis de type B) ont eu lieu en 2021. Les colis de type B sont les types de colis nécessaires non seulement pour transporter du combustible nucléaire irradié, mais aussi des jauges industrielles et des équipements de mesure, ainsi que des matières hautement radioactives utilisées pour la fabrication d’isotopes médicaux.

Enfin, en 60 ans de transport de combustible nucléaire usagé dans le monde entier, il n’y a jamais eu d’accident ayant entraîné des dommages environnementaux ou humains à la suite d’un rejet radioactif.

Rôle de l’engagement envers la sécurité du transport dans la décision d’implantation

Nous savons que le transport du combustible irradié (ou de toute matière radioactive) est un sujet qui préoccupe de nombreuses personnes. Les gens pensent à des catastrophes comme Tchernobyl, Three Mile Island ou Fukushima lorsqu’ils entendent le mot « nucléaire ». Au Canada, l’expérience des accidents de transport tels que Lac Mégantic et le déraillement de Mississauga et l’évacuation de 1979 suscitent également des craintes. Le fait d’associer les mots « nucléaire » et « transport » a naturellement un impact important sur la perception qu’ont les gens des risques liés au transport du combustible nucléaire irradié. C’est pourquoi nous avons élaboré un programme d’engagement axé sur la prise en compte de ces risques perçus. Ce programme comprend les éléments suivants :

Reconnaître les préoccupations des gens à l’égard des risques : Comprendre et reconnaître est la première étape pour répondre aux craintes et aux inquiétudes. Il n’est pas utile de rejeter ce que les gens ressentent en leur disant qu’ils ont tort ou qu’il ne faut pas s’inquiéter. Les inquiétudes et les craintes des gens doivent être comprises pour que nous puissions commencer à y répondre de manière significative. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur des années de recherche sur les attitudes du public et sur les rapports « What We Heard » (Ce qui nous a été dit), ainsi que sur un document intitulé « Transportation Planning Framework » (Cadre de planification des transports), qui souligne ce qui est le plus important aux yeux des citoyens dans le cadre de notre processus de planification.

Répondre aux préoccupations des citoyens : Nous avons près de 20 ans pour répondre aux questions et aux inquiétudes de la population avant de commencer les activités de transport dans les années 2040. Au cours des dix dernières années, nous avons régulièrement commandé et publié des études visant à répondre aux risques perçus. En voici quelques exemples : des études de surveillance des débits de dose qui examinent l’exposition aux rayonnements pendant le transport; une étude sur les performances des colis qui examine comment les colis de transport se comportent dans des scénarios d’accidents extrêmes; et des études sur la probabilité et l’atténuation des accidents, qui sont toutes accessibles au public sur notre site web.

Fournir des exemples de risques comparatifs : Une autre façon d’aborder les perceptions du risque consiste à fournir des exemples vécus qui comparent des scénarios que les gens vivent régulièrement à l’activité que nous proposons. Voici quelques exemples qui semblent avoir le plus d’écho :

- Chaque année, environ 30 000 envois de type B sont transportés en toute sécurité au Canada sans que l’on en entende parler – les colis de type B sont utilisés pour transporter des matières hautement radioactives. Notre programme propose 650 envois par an, ce qui ne représenterait qu’environ 2 % des envois de type B qui circulent déjà sur nos routes.

- Environ 1 050 camions de transport circulent chaque jour le tronçon d’autoroute menant au site. Notre programme de transport, y compris les allers-retours avec des camions vides, représenterait moins de 0,5 % du débit actuel.

S’engager à poursuivre la collaboration : Compte tenu de nos longs délais de planification, nous savons que les choses vont changer. L’infrastructure, la technologie et les perceptions des gens sont toutes susceptibles d’évoluer alors que nous prévoyons de transporter du combustible nucléaire irradié dans les années 2040. C’est pourquoi le document-cadre décrit plus haut nous engage également à un engagement permanent qui partage continuellement les informations de planification au fur et à mesure qu’elles évoluent et qui sollicite l’avis des Canadiens et des populations autochtones. Il s’agit notamment de s’inspirer de la science et de la vision du monde des Autochtones.

Le résultat

Quel est donc le lien avec le choix du site du dépôt géologique en profondeur du Canada? Le transport est un élément nécessaire à la gestion sécuritaire du combustible nucléaire irradié du Canada, et notre mandat a toujours été fondé sur l’approche du « permis social ». Cela signifie que tous les aspects de notre processus de sélection du site, de notre décision et de la poursuite de notre mandat sont liés à la garantie que nous avons fait tous les efforts possibles pour partager les informations et prendre en compte le retour d’information des Canadiens et des peuples autochtones. Nous n’aurions pas pu sélectionner un site sans la confiance sociale et technique envers notre plan de transport.

Nous continuons à aborder ce travail avec humilité. Bien que certains des meilleurs scientifiques et ingénieurs travaillent avec nous, il est important que nous reconnaissions l’importance de l’expérience vécue, du savoir autochtone et d’autres modes de connaissance qui peuvent améliorer notre travail. Bien que cette décision représente une nouvelle étape vers une solution de gestion à long terme du combustible nucléaire irradié du Canada qui protégera les personnes et l’environnement, nous restons conscients de notre responsabilité de tenir les gens informés et d’assurer la participation active du public dans nos travaux.